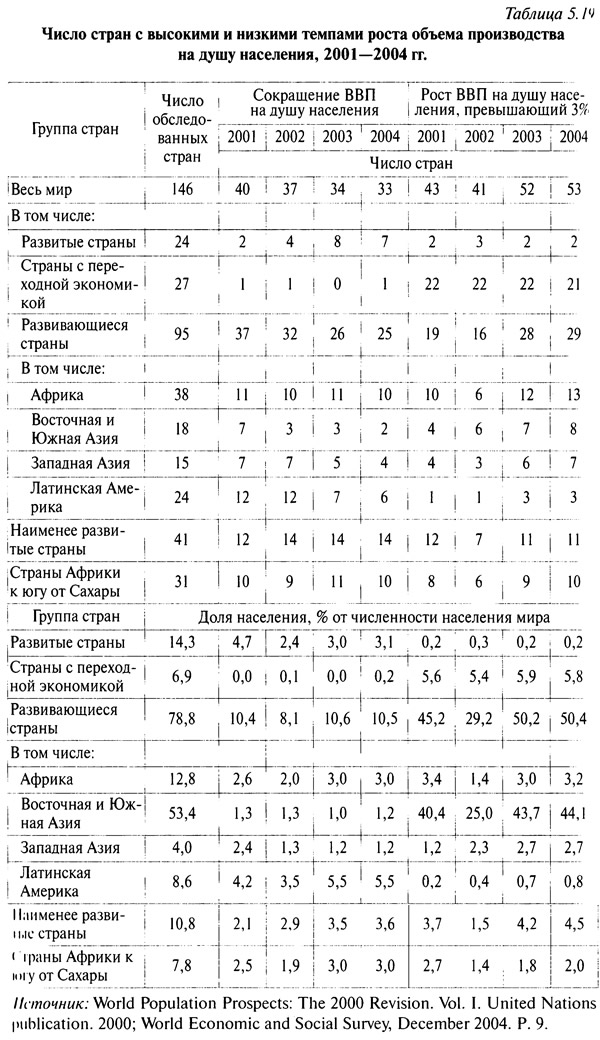

Так, из обследованных 146 стран наиболее благоприятные сдвиги в последние годы отмечены в ряде стран — с переходной экономикой и экономически развитых странах. Из 95 развивающихся стран (PC) рост более чем в 3% зафиксирован в 28 из этих PC1. Здесь, однако, следует иметь в виду, что, поскольку PC отличаются более высокими темпами роста численности населения (более 3%), соответственно, их экономики должны развиваться более высокими темпами, чем прирост населения, причем в продолжительный временной период. Но на практике превышение темпов роста экономики над темпами роста численности населения происходит редко и в очень ограниченном числе государств развивающегося мира. В результате доходы на душу населения в большинстве PC не только не возрастают, но, скорее, наблюдается их уменьшение (см. табл. 5.19). Упомянутый выше анализ экономического развития PC в 2001—2004 гг. поставил под сомнение достижимость обеих задач (рост темпов ВВП, превышающих рост численности населения, и обеспечение этого роста в продолжительное время). Как показывают данные табл. 5.19, объем производства в расчете на душу населения в PC в 2003—2004 гг. сократился в 24 странах из 95 обследованных PC (в 2001 г. в условиях глобального кризиса сокращение этого показателя коснулось только 37 PC). На эту группу стран приходилось 8% мирового производства (по сравнению с 10% в 2001 г.); в том же году рост ВВП произошел только в 29 PC2.

Таким образом, речь идет о сильнейшем нарушении мирового экономического равновесия, когда на одном полюсе экономического мира находится небольшая группа развитых стран, которые даже в условиях спадов и кризисов обеспечивают высокий уровень жизни населения своих стран; на другом полюсе — три четверти стран мира (группа PC), для которых перспективы улучшения социально-экономического положения народа весьма неопределенны. Соответственно, разрыв между этими двумя группами по уровню развития (индустриальной зрелости) непрерывно возрастает (с отношения 1:4 в конце XIX в., до 1:12 в 50-х гг. XX в. и 1:25 в начале XXI в.).

Данные табл. 5.19 подтверждают изложенные выше тенденции мирового экономического развития, касающиеся сегмента развивающихся стран. И что важно, отставание этой группы государств в последние годы происходит на фоне в целом благоприятных условий развития мировой экономики, в том числе при высоких темпах роста в США, некоторого оздоровления экономики Японии и средних (несколько ниже средних) темпов роста экономики Евросоюза, а также бурного роста китайской и индийской экономики.

Единственный фактор, который угнетающе действует на PC, — это, несомненно, предельно высокие цены на нефть, а поскольку большинство PC не относятся к нефтедобывающим странам, он сильнейшим образом воздействует на эти страны. Однако в 2000—2003 гг., когда рост цен на нефть носил умеренный характер (не превышал 30 долл. за баррель), указанная тенденция была выражена почти в той же мере, как она проявляется после повышения динамики цен на нефть. Таким образом, данные табл. 5.19 подтверждают, что в 2001—2004 гг. большинство стран и народов развивающегося мира не смогли достигнуть заметного прогресса в деле сокращения масштабов бедности и нищеты.

Примечания

1. См.: World Economic and Social Survey. December 2004. P. 10—11.

2. Ibid. Р. 12.